عبد المنعم علي عيسى :

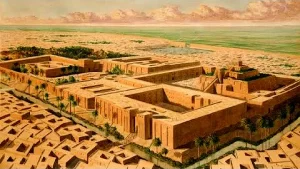

أكدت الاكتشافات الأثرية التي توصلت إليها البعثة الإيطالية سنة 1975 بأن مملكة ” إيبلا ” ، التي يعود تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد ، كانت قد قامت على الأرض المسماة اليوم إدلب ،

و ايبلا هذي ، كما تقول تلك الاكتشافات سابقة الذكر ، كانت مملكة إشعاع حضاري ينافس ذلك الذي كان يمثله الفراعنة في مصر ، لكن انتشار التلال ، التي يزيد تعدادها في المدينة عن 500 تل ، يؤكد أن ما تكشف حتى الآن لا يعطي صورة وافية عن تاريخ المدينة ، والراجح هو أن تلك التلال ، وما تخبئه ، يحوي رموزا لفك الشيفرة المتولدة عن فترة الانقطاع الحضاري ، أقله في المتوافر بين أيدينا ، الذي مرت به المدينة منذ انهيار ” إيبلا ” وصولا إلى عهد ( الصدر الأعظم ) محمد باشا الكوبرلي ( 1583-1661 م) ، فعندما بدأ عهد هذا الأخير كانت المدينة ” قرية صغيرة ” ، وقد عمل ، عبر اعفاء مواردها من الرسوم والضرائب ثم وضعها وقفا للحرمين الشريفين ، أن يجعل منها منطقة استقطاب يقصدها الكثيرون من الجوارين الأقرب فالأبعد ، لكن حالها الذي كانت عليه لم يتغير كثيرا فهي ظلت حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر تتبع لجسر الشغور ، و بعدها أضحت مركزا للقضاء في العام 1812 مما أعطاها بعض الأهمية لكن دون أن تتمكن من استعادة مجدها الغابر ، وعندما حدث ” سفر برلك ” مطالع الحرب العالمية الأولى عانت المدينة من المجاعة بسبب مصادرة أرزاقها باسم الإعانة والإعاشة التي فرضها العثمانيون ، و كذا بسبب فقدانها لليد العاملة جراء ” أخد العسكر ” الذي عنى سوق ممن هم بين 18 – 40 سنة للخدمة الإجبارية ، وقبل أن تنطوي صفحة تلك النكبة نهائيا قام الفرنسيون بقصفها بالمدفعية شهر تشرين ثاني من العام 1919 ، أي قبل أن يدخل الفرنسيون دمشق بنحو ثمانية أشهر .

ترجح العديد من المصادر أن لفظة إدلب هي آرامية ، وهي تتألف من جذرين ، الأول ” أدد ” وهو يعني الآلهة المشتركة عند الآراميين ، والثاني ” لب ” وهو يعني قلب الشيء ومركزه ، وبذا فإن كلمة إدلب تصبح : قلب الإله إدد ، دون أن يعني ذلك أن تلك الفرضية هي الوحيدة التي وضعت في سياق البحث عن أصل التسمية ، لكنها بالتأكيد تمثل الفرضية الأوفر حظا في مقابل الأخريات اللواتي ينقصهن الكثير مما يجعلهن في مرتبتها .

ما بعد حصول البلاد على استقلالها كانت إدلب ، شأنها شأن باقي شقيقاتها السوريات ، على موعد مع رزمة من المتغيرات ناجمة عن الرؤى والتصورات التي ألقت بها النخب السياسية والاقتصادية في سياق ” خارطة الطريق ” التي تبنتها لتحقيق نهضة شاملة على امتداد البلاد ، فعندما هبت رياح التقارب السوري – المصري منتصف الخمسينات من القرن الماضي غدت إدلب ، بفعل رياح الإصلاح الزراعي التي أطلقها ناصر ، حصنا وازنا من حصون الناصرية ، إلا أن الحصن عانى من ثقب وازن هو الآخر عندما توجه وفد من وجهاء المدينة لمقابلة المشير عبد الحكيم عامر ، نائب عبد الناصر في دمشق ، بطلب مفاده هو وجوب مرور الطريق الدولي الذي يربط بين اللاذقية وحلب عبر إدلب ،

والوفد قال إن فعلا نقيضا لذلك الفعل سوف يؤدي إلى تهميش الأخيرة ووضعها ” على الرف ” وفي حينها رفض عامر الطلب الأمر الذي سيفعل فعله في توسعة ” الثقب ” و يضعف من مناعة ” الحصن ” والفعل عينه حدث مع ناظم القدسي عندما أضحى رئيسا للبلاد ما بعد حدوث الانفصال أيلول من العام 1961 ، ومن حيث النتيجة باتت المدينة تشعر بالإهمال ، وعندما ساد حكم البعث آذار 1963 كانت الآمال قد انعقدت على شعاراته التي تختص بحل المسألة الزراعية ، وإنصاف الفلاحين والكادحين ، إلا أن تعثر الشعارات ، وخصوصا منها تلك التي تطول القطاع الزراعي ، كان قد قاد نحو تحولات اقتصادية – اجتماعية راحت ترسم مسارا متدرجا في تلوناتها ، لكن تراسيمها كانت تشير من بعيد إلى أن خطها البياني ماض في سياق تنامي التعقيدات و بروز التطرف .

حسيب كيالي :

هو ” جاحظ العصر ” ، مواليد ادلب 1921 ، لكن فترة إقامته فيها كانت قصيرة جدا قياسا إلى عمر امتد به نحو سبعة عقود و نيف ، لكنه بقي يحملها بين جنباته حتى باتت ” إدلبه ” هي كلمة السر في شخصيته ، بل و مفتاح الدخول إلى إبداعه الذي ظل يتدفق على امتداد ما يقرب من العقود الخمسة .

عاش كيالي جل حياته في دبي ، فتشظى بين حبيبتين ، وهو نجح في أن يكون جسرا ثقافيا يربط ما بين ” سورياه ” والإمارات ، ولشدة تعلقه بالأخيرة كان قد أوصى بأن يدفن فيها حيث سيوارى الثرى فيها ذات تموز لاهب من العام 1993 بدبي ، وكأني به يريد القول أن الوفاء لا يقل أهمية عن الالتصاق بالجذور ، ولا ضير في أن يجتمع الاثنان في كائن واحد .

كانت البيئة التي ولد حسيب فيها تميل للمحافظة ، بل إن الأسرة ، أسرته ، كانت تتوارث منصب الإفتاء الديني في المدينة ، لكنه قرر المضي بعيدا عن إرث الآباء والأجداد حتى أن البعض كان قد اتهمه بالشيوعية أو الميل نحو الفهم الماركسي لتحولات المجتمع ، وما عزز ذلك ، لدى هؤلاء ، هو طبيعة السرد القصصي عند كيالي التي كانت تميل إلى الواقعية ، بل و تتماهى معها في كثير من الأحيان ، فأبطال قصصه ، و رواياته ، كانوا في الغالب شخصيات حقيقية ممن عرفهم وعايشهم ، لكن الحلول ، لأزماتهم ، التي كان يعرض لها في سياقات قصصه كانت تأتي أحيانا على شاكلة ” فشة خلق ” مما يبعدها قليلا عن نمط الواقعية الذي حرص على التمسك فيه ، ولربما جاء ذلك عنده من حالة رفض الواقع العصي على التغيير .

نشر كيالي مجموعته الأولى ” مع الناس ” في العام 1952 ، ثم نشر بعد عامين منها مجموعته ” أخبار البلد ” عندما كان في بيروت ، والبلد هنا تعني إدلب ، ومن المؤكد أن هذي الأخيرة كانت أهم ما جادت به قريحته التي استطاع من خلالها رصد ظواهر مجتمعية بالغة الحساسية ، ووضعها في سياق يتماشى مع المزاج العام السائد الذي كان ناجحا في تلمس ” مجساته ” ، وعندما غادر إلى ” السوربون ” لإتمام تعليمه شكل ذلك عنده فرصة سانحة لرؤية عوالم أخرى من الأدب والمسرح والفنون ،

وفي غضون تلك التجربة كتب ” حكايات ابن العم ” التي جاءت كتوثيق لها ، وبمعنى أدق جاءت كمؤشر على التحول الحاصل لديه في النظر للظواهر ، و الأشياء ، التي سبق له و أن رصدها بعين ” ما قبل السوربون ” ، و كان آخر ما كتبه هو ” نعيمة زعفران ” التي نشرها في دبي العام 1993 الذي كان سنة وفاته .

كان كيالي شخصا ودودا و محبا ووفيا ، لكنه كان صداميا عندما يتعلق الأمر بالقيم والأفكار التي كان يرى انحدارها وهو لا يستطيع فعل شيء ، السلوك الذي كان مرهقا و ذي أثمان باهظة تمثلت في ” محيطات ” العداوة التي استحضرها ذلك السلوك على الجانبين الشخصي والأدبي ، لكنه رحل دون أن يحيد عن سلوكه ذاك .

عبدالله سمسوم :

مثقف موسوعي مواليد إدلب 1940 لكنه رحل بعيدا عنها في موسكو العام 2016 ، لم يكن يعرف أن المنحة التي أرسل فيها أواخر الستينات من القرن الماضي لدراسة النقد في الاتحاد السوفياتي سوف تغير مسار حياته جذريا ، بل ولربما ستقلبه رأسا على عقب ، فهناك جذبته الحياة السوفياتية بكل تفاصيلها ،

وشيئا فشيئا أصبح يميل نحو الماركسية وفكرها الذي ارتآه يعطي حلولا جذرية لمعضلات الفرد والمجتمع على حد سواء ، وفي غضون فترة قصيرة كان قد تضلع باللغة الروسية بدرجة لربما تعادل تضلعه باللغة العربية ، الأمر الذي شكل عنصر جذب لوسائل الإعلام الروسية التي استضافته على أهم منابرها بدءا من وكالة نوفوستي ، التي كتب فيها تقارير عديدة كانت تطول هموم المجتمعات العربية من أقصاها إلى أقصاها ، ووصولا إلى ” روسيا اليوم ” RT التي رافقها منذ التأسيس حيث سيصبح صوته الرخيم علامة من علاماتها الفارقة ، ثم سيصبح بعد ذلك ” مرجعا ” في وكالة ” تاس ” السوفييتية الرسمية ، وعبرها راحت تراجمه للعديد من الأعمال السوفييتية الخالدة إلى اللغة العربية تقوم بدور جسر تواصل ثقافي كان له دور كبير في التقارب الحاصل ما بين الثقافة الروسية و نظيرتها العربية .

رياض سفلو

كاتب و روائي ، مواليد إدلب العام 1950 ، لم تمهله رحلة حياته القصيرة الوقت اللازم لإتمام مشروعه ،

فقد اختطفه الموت العام 1998 ، وهو بعمر لا يتجاوز الثامنة والأربعين ، اتجه نحو العمل الدرامي بالدرجة الأولى ، فكتب العديد من الأعمال التي تنوعت بين البوليسي والتاريخي والتراجيدي ، لكن إبداعه الذي وصل فيه الذروة كان مسلسل ” العبابيد ” 1996 الذي عرض فيه لمدينة تدمر إبان حكم زنوبيا لها ، ولربما كانت تلك نبوءة استباقية تحاكي الأحداث التي عاشتها المدينة سنة 2015 إبان هجوم تنظيم ” داعش ” عليها .

كتب سفلو عددا من المسرحيات كان أبرزها ” فرعون لا يشبه الفراعنة ” التي كانت إيحاء نقديا لكيفية استخدام الفراعنة للدين و ” الآلهة ” كوسيلة لتثبيت سلطاتهم وحكمهم ، وعبرها قدم تصورا لكيفية ” أسطرة ” النذور والقرابين التي كانت تقدم لنهر النيل كيلا يغضب فيفيض مسببا الدمار على ضفتيه .

السيرة الذاتية

مؤلف سوري مواليد مدينة “إدلب” عام 1950، وبعد تخرجه في دار المعلمين في “إدلب” عين مدرساً في محافظة “الرقة”، ثم عاد إلى “إدلب” ليصبح مديراً للمسرح المدرسي، حيث شغف بالكتابة المسرحية بتشجيع ومؤازرة كبيرة من المخرج المسرحي “مروان فنري”، فكتب “الحطّاب” والتي أعيد نشرها في “دمشق” تحت اسم “فرعون لا يشبه الفراعنة”، وبعد انتقاله للإقامة في “دمشق” للعمل في قسم التنسيق في التلفزيون وتأثره بالوسط المحيط به من ممثلين وكاميرات تلفزيونية، اهتم بكتابة الدراما التلفزيونية، فكانت البداية مع سهرة تلفزيوني أخرجها “فردوس أتاسي” وحققت نجاحاً كبيراً ومن ثم رائعته “العبابيد” و”المحكوم” في عام 1996 بالإضافة إلى فيلم “الميلاد” إخراج “فردوس أتاسي” الذي صور في منطقة “سلقين” في محافظة “إدلب”، إلى جانب مسلسل مصري بعنوان “الماضي يعود غداً”، أما فيلمه الناجح والذي حصد عدة جوائز في أوروبا فكان بعنوان “الهيبة” بمشاركة “مروان فنري” وإخراج “عبد المسيح نعمة”، خطفه الموت في عام 1998 وهو في زهرة شبابه وفي قمة العطاء المسرحي والدرامي.

- الراحل رياض سفلو مع زوجته المذيعة المتألقة

- عزّة الشرع

- لقاء إذاعة ( سقيفة المواسم ) مع الإعلامية المذيعة ( عزة الشرع ) وحديث شيّق وجديد جرى في 14 حزيران 2022م تحدثت فيه السيدة عزة عن زوجها الراحل رياض سفلو وإمكاناته الأدبية والفنية، وكيف استطاع أن يؤثر كثيراً في حياتها حتى اليوم .. الإذاعة الكترونية لم توضح هويتها ولكن تبدو ذات نفح فلسطيني ..رابط اللقاء :

- https://spreaker.page.link/?link=https%3A%2F%2Fwww.spreaker.com%2Fepisode%2F50196349%3Futm_medium%3Dapp%26utm_source%3Dwidget%26utm_campaign%3Depisode-title&apn=com.spreaker.android&ibi=com.spreaker.Spreaker&ius=spreaker&isi=388449677

- وهنا لقاء تلفزيوني كان أجراه الراحل رياض سفلو مع الفنان الكبير دريد لحام .. واللقاء نقلاً عن قناة يوتيوب الخاصة للأستاذ دريد .. أطال الله بعمره :

- https://youtu.be/7tXefholwAg?t=449